1.空前絶後のヒットぶり

1976年1月10日。オールドデリーの映画館アンバー劇場。

『炎』(1975)【2022年8月6日~10月4日配信】はその前年、1975年8月15日のインド独立記念日に封切られたのだが、デリー等での公開は少し遅れて10月11日から始まった。1月10日は公開から3ヶ月経つというのにまだロングラン上映が続いていただけでなく、この時点でも毎回「ハウスフル」、つまりチケット完売の満席だった。インドの映画上映は昔から、「全席指定、立ち見なし」が原則なのだが、「満席」と出ていてもダフ屋がいて、チケットが手に入ることが多かった。ところがその日は、ダフ屋も出張っていないほどの満席ぶりだったのである。

実はその日、知り合いの日本人宅を訪問した私は、「これからみんなで『ショーレー(炎)』を見に行くのだけど、一緒にどう? 満席だけど、きっとダフ屋が出ているからあと1枚手に入るよ」と誘っていただき、喜んでついて行ったのだった。ところが、アンバー劇場の前は人でごった返していたものの、前述のようにダフ屋は見当たらずじまい。親切なご主人は自分のチケットを私に譲り、私は奥様とお子さんと共に、『炎』を見る幸運に与ったのである。

その時の観客の、熱気と集中力はすさまじかった。満員の観客は、主人公の2人組ヴィールとジャイの軽妙なやり取りに笑い声をあげ、ヒトラーを模した刑務所長を演じるコメディアンの演技に爆笑する。盗賊の首領ガッバル・シンが部下をいたぶるシーンでは「チッチッチ」と非難の舌打ちが聞こえ、回想シーンでガッバルが警部の腕を切り落とすところでは「アァッ!」という声があがる。そのうねりの中で見た『炎』は、初めてインドを訪れた私に強烈な印象を残したのだった。

英語版「ウィキペディア」によると、『炎』は公開当初評論家の評価も低く、評判もよくなかったものの、口コミで2、3週目から観客が増え、それが全国に広がっていったという。ムンバイ(当時はボンベイ)周辺での先行公開のあと、前述のように首都デリー等他地域では遅れて公開されたのだが、あの熱気ムンムンが公開3ヶ月目の映画館の空気とは、今でも信じられない。インドでは、映画のヒットの目安は何週間連続上映したかで測られ、25週上映の「シルバー・ジュビリー」、50週上映の「ゴールデン・ジュビリー」がヒットの代名詞となる。『炎』は全国100を超える劇場で「シルバー・ジュビリー」を記録し、「ゴールデン・ジュビリー」となった劇場も60館を超えたという。

『炎』の最長上映記録を樹立したのは、ムンバイのグラント・ロード駅近くにあったミネルヴァ劇場で、5年以上上映が続き、1980年にやっと収束した。しかし、『炎』が人々に鮮やかに記憶されているのは、ロングランしたせいだけではない。当時人々が『炎』をいかにたっぷりと楽しんだか、そしてその後も、様々な作品で『炎』の記憶を呼び醒まされているのが、人々の中で『炎』が色あせない理由なのである。

2.『炎』ファンを増殖させたセリフの力

1978年1月18日。ジャイプルの映画館アンベール劇場。

三度目のインド旅行でジャイプルに行った私は、市内の映画館で『炎』がいまだに上映されているのを見つけた。1970年代半ばはまだビデオも出回っておらず、もう一度『炎』を見たくてもずっと見られなかった私は、即チケットを買った。中はほぼ満席だったが、ゆったりした雰囲気から、全員が何度目かの鑑賞だとわかった。驚いたのは、映画が始まってからである。

映画の進行に伴って、客席からどんどん声がかかるのだ。例えば、バサンティ(ヘーマー・マーリニー)の叔母(リーラー・ミシュラー)が出てくると、「モゥシー・ジー!(叔母さ~ん)」の声が飛ぶ。そこで場内爆笑となったのは、後半にヴィール(ダルメーンドル)のセリフで、敬称の「ジー」がついて笑わせられるシーンがあるからだ。また、盗賊の首領ガッバル・シン(アムジャド・カーン)が、村での反撃に遭い何も奪わずに逃げ帰った手下3人をいたぶるシーンでは、「キトネー・アードミー・テー(何人いたんだ)?」というセリフを皮切りに、セリフを先取りした声が次々と場内に響き、そのたびに笑いが起きる。それはラストまで続き、何とも楽しい『炎』鑑賞となった。拍手や口笛、指笛はそれまでにも経験したが、観客がセリフを言い合う映画上映は初めてだった。

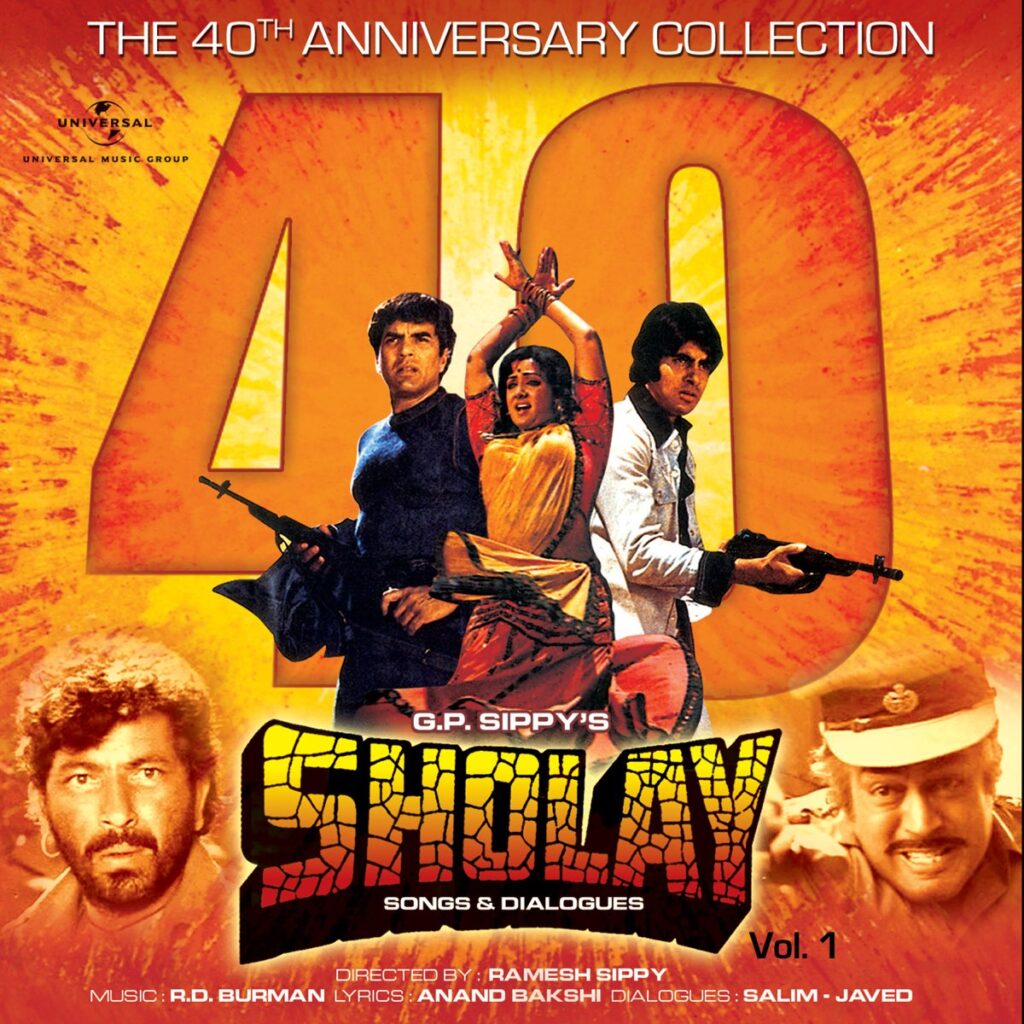

これは、『炎』のセリフ集レコードが発売されたことによるものだろう。他の映画と同じく、『炎』も公開と同時に挿入歌とテーマ曲等8曲を入れたLP盤と、挿入歌4曲を入れたEP盤が発売された。その後映画が大ヒットしたことから、名場面7箇所のセリフを収録したLP盤が売り出され、さらに1979年には、LP3枚組でほぼ全編のセリフを収録した豪華盤が発売されたのだった。『炎』を熱愛した人々はそれらを聞きながら、セリフを憶え込んでいったのだろう。セリフ集レコードは以前にも『偉大なるムガル帝国』(1960)で発売されたことがあったが、中世ではなく現代言葉での粋なやり取りや刺激的な表現は、映画ファンの心を捉えてしまったのだ。

レコードのほか、脚本を収録した本も売り出された。他作品の脚本やノベライズも出している新書版のしっかりした製本のものは3ルピー(映画料金にほぼ同じ)、薄っぺらな名場面集は1ルピー(当時で30円ぐらい)と安価だったので、字の読める人は貧しい人もこぞって買ったのではと思われる。こうして劇中のセリフを憶えて、上映中画面に先んじてしゃべり、観客にウケては得意になる、という、他作品では味わえない映画鑑賞の醍醐味を『炎』はファンに与えてくれたのである。

これは、サリーム=ジャーヴェードという脚本家コンビの功績と言ってもいい。サリームことサリーム・カーンは、今では人気男優サルマーン・カーンの父と言った方がわかりやすいかも知れない。同じくジャーヴェードことジャーヴェード・アクタルも、『ガリーボーイ』(2019)などの映画監督ゾーヤー・アクタルと、『ミルカ』(2013)等の主演男優で、監督でもあるファルハーン・アクタル姉弟の父、と言った方がいいだろうか。二人組の脚本家として1971年にデビュー、『Zanjeer(鎖)』(1973)と『Deewar(壁)』(1975)で注目された彼らをさらに有名にしたのが、この『炎』だった。

『炎』は元々この2人が、簡単なプロットを書いて著名な監督やプロデューサーに映画化を売り込んだもので、それを採用したのがラメーシュ・シッピー監督とその父でプロデューサーのG.P.シッピーだった。その後、土台となったハリウッド映画『荒野の七人』(1960)に加えて、マカロニ・ウェスタン作品やインドのダコイト(盗賊)映画等からいろんな要素を取り込み、『炎』は完成したと言われている。ストーリーや演技もさることながら、印象的なセリフの数々は観客を虜にし、ロングランにも大きく寄与した。それらのセリフはこの半世紀の間、数多くの映画で引用され、今も人々の中で生き続けている。

3.半世紀後もインド映画を彩る『炎』

『炎』は大ヒットのほかに、いくつかの置き土産を残した。

その一つは、ジャイ役アミターブ・バッチャンのスーパースター化である。前述したサリーム=ジャーヴェード脚本作『Zanjeer(鎖)』と『Deewar(壁)』は共にアミターブの主演作で、彼の『炎』出演は脚本家コンビの推薦によるものだった。『炎』の撮影が始まったのは1973年10月だが、同じ年の6月にアミターブはラーダー役のジャヤー・バードゥリーと結婚した。当時はジャヤーの方が演技派女優として有名で、世間からは「大女優と新進男優の結婚」と見られていた。ところが『炎』の大ヒット後アミターブには出演依頼が殺到、やがて彼は、1970年代後半から1980年代前半に大ブームとなる「マルチスター映画」(オールスターキャスト映画)の中心的俳優となる。この時代、アミターブのスーパースターぶりを評して、「ワン・マン・インダストリー」とまで呼ばれたほどで、その後紆余曲折があったものの、アミターブは現在も別格のトップスターとしてボリウッドに君臨し続けている。

また、新人俳優だったアムジャド・カーンも、『炎』のガッバル・シン役で一躍有名になった俳優だ。ダコイトらしからぬ軍服姿に加え、彼が作り上げた偏執狂的キャラクターのガッバルは、『炎』の中で最も印象的な人物として人々に記憶され、現代アートのモチーフにもなっている。福岡アジア美術館に収蔵されているアトゥル・ドディヤの絵画「ガンボージ色のガッバル」(1997)は美術館の公式サイトでも見られるが、『炎』が画家に与えた強烈なイメージが表現されている。アムジャド・カーンは惜しくも1992年に心臓発作で亡くなるが、『炎』以降の作品には、彼が演じたガッバルの引用が数多く登場する。

その一つが、現在JAIHOで配信中のシャー・ルク・カーン主演作『ラジュー出世する』(1992)【2022年7月15日~9月12日配信】で、アムジャド・カーンの写真が登場する。それは冒頭、ボンベイ(現ムンバイ)にやって来たラジューが知人を捜すシーンで、消息を知っている地域の顔役がアムジャド・カーンのファンとして、お馴染みの『炎』のセリフを語って見せる。

また、ゾーヤー・アクタル監督のデビュー作で、2009年第22回東京国際映画祭で上映された『チャンスをつかめ!』(2008)は、ファルハーン・アクタル演じる主人公が映画スターを目指す物語だが、彼の学ぶ演技学校に『炎』でサンバ役を演じたマック・モーハンが講師として招かれるシーンがある。マック・モーハンが生徒たちの前で『炎』のセリフを言ってみせるシーンは、父ジャーヴェード・アクタルへのオマージュとも受け取れる。

さらには、9月23日から公開されるリティク・ローシャン主演作『スーパー30 アーナンド先生の教室』(2019)にも『炎』が登場する。貧しい家の子供たちを無償で塾に迎え入れ、難関のインド工科大に入学させようとする実在の塾講師が主人公なのだが、金持ちの子弟に臆してしまう生徒たちを鍛えるため、アーナンド先生は「人々の面前で英語劇をやれ」と命じ、『炎』のシーンを演じさせるのだ。

『炎』の引用作品は、挙げだすと切りがない。他監督によるリメイクもあるし、「ガッバル」の名をタイトルに入れた作品も複数ある。そして何と今度は、『バーフバリ』等のS.S.ラージャマウリ監督の新作『RRR』(2022)にも、『炎』へのオマージュか、と思われるものが登場する。『RRR』には最後を締めくくるエンディング・ソングがあるのだが、そのタイトルがヒンディー語版では「Sholay(ショーレー)」となっているのだ。ローマナイズの綴りも映画『炎』に倣ってあり、何らかの意図があるものと思われる。こんな風に『炎』は、インド映画に脈々と受け継がれているレガシーなのである。