1.アヌラーグ・カシャップ監督の軌跡

アヌラーグ・カシャップ監督(以下「アヌラーグ」)は1972年9月10日、ウッタル・プラデーシュ州(以下「UP州」)の地方都市ゴーラクプルに生まれた。火力発電所等に勤務していた父親の転勤によってなのか、UP州内の各地で初等・中等教育を受けたアヌラーグは、科学者になる夢を実現させるべく、デリーの大学に入学する。専攻したのは動物学であったという。

大学卒業後もデリーにとどまり、たまたま路上演劇活動に関わっていたアヌラーグに転機が訪れたのは1993年。友人から勧められて、インド国際映画祭で上映されたヴィットリオ・デ・シーカの回顧上映を見たのである。英語版Wikiには「映画祭では55本の映画を見たが、デ・シーカの『自転車泥棒』に最も影響を受けた」とあるが、この時上映されたデ・シーカ作品は監督作が10本に出演作が5本なので、それ以外の40本は映画祭上映の他作品を見たということだろう。ともあれ、ふだん目にするヒンディー語の娯楽映画とは違う作品群に、彼は圧倒されたようだ。

こうしてアヌラーグの目標は、科学者から映画監督に変わり、すぐさまボンベイ(現ムンバイ)に行った彼は、やがて脚本の仕事にありつく。最初に映画になって公開された脚本は、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督作『サティヤ』(1998)だった。『サティヤ』は第12回東京国際映画祭で上映されているが、カタログで市山尚三氏は「インド版“スカーフェイス”」と紹介し、「サティヤとその恋人との恋愛ドラマも無理なく盛り込まれ、インド娯楽映画にありがちなストーリー上の破綻もこの作品とは無縁である」と賞賛している。

『サティヤ』は名脇役ソゥラブ・シュクラーとの共同脚本だったのだが、その後再びラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督と組んだ『ストーミー・ナイト』(1999)は、アヌラーグの単独脚本となった。この作品は当時インドでは珍しかったスリラー映画で、かつ94分という異例の上映時間ながら、大きな話題となって興行的にも成功し、アヌラーグの脚本も高く評価された。

アヌラーグは2003年に初監督作を撮るのだが、それは公開されることなく終わったため、実質的な監督デビュー作は2007年の『Black Friday(暗黒の金曜日)』となる。1993年3月12日(金)にボンベイで起きた連続爆破事件を描いたもので、犯人を捜す警部と犯人たちの攻防をドライなタッチで描いていく本作は、一部で高い評価を得た。その後、アニメ映画も撮ったりしたアヌラーグがその存在を広く世間に認めさせたのが、2009年の『デーヴD』である。

大阪アジアン映画祭2010でも上映された『デーヴD』は、タイトルからもわかるように、『デーヴダース』の翻案である。以前コラム第9回でも言及したが、舞台は現代のパンジャーブ州農村に設定され、デーヴはお屋敷の息子、パロはお屋敷の手伝いをする自己主張の激しい娘、娼婦チャンドラムキーはデリーの安宿街で稼ぐロリータ風ヘルス嬢、という大胆な改稿が人々を驚かせた。本作でアヌラーグは第55回フィルムフェア賞の監督賞にノミネートされ、一挙に世間での認知度が高まったのである。

その翌年、ヴィクラマーディティヤ・モートワニー監督作『Udaan(飛翔)』(2010)で、アヌラーグは第56回フィルムフェア賞の原作賞と脚本賞をモートワニー監督と共同受賞する。この作品のプロデューサーも引き受けたアヌラーグの周囲には、この頃からモートワニー監督や、のちに『クイーン 旅立つわたしのハネムーン』(2014)を撮るヴィカース・ベールら若い監督たちが集まるようになり、2010年にアヌラーグを中心とした彼らは、ファントム・フィルムズという映画製作会社を設立する。

そして2012年、アヌラーグの代表作となる『血の抗争』2部作が世に出る。ジャールカンド州(旧ビハール州)にある田舎町ワーセープルを舞台に、数世代にわたる確執と抗争を描いたこの群像劇は、その過激な暴力描写や、報復に取り付かれた男たちと彼らを支える女たちの濃密なドラマで観客を魅了した。原題は『ワーセープルのギャングたち』だが、第23回アジアフォーカス・福岡国際映画祭で付けられたタイトル『血の抗争』は、まさにこの映画にぴったりの邦題であった。

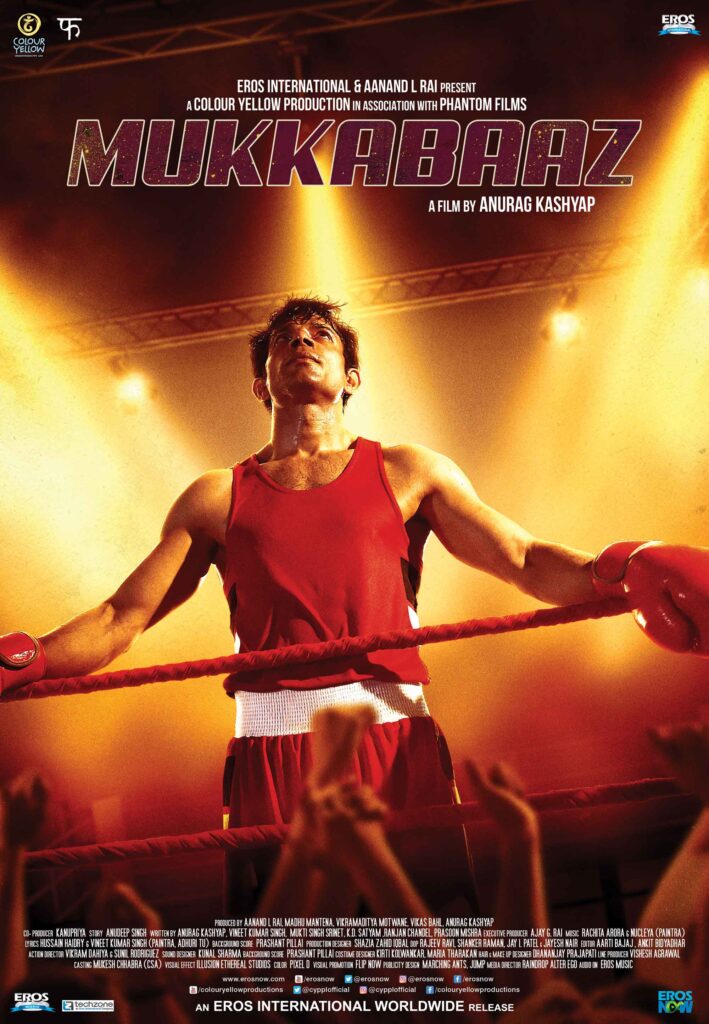

しかしながら、この後のアヌラーグは一時迷走する。プロデューサーとしての仕事の忙しさもあったのか、珍しく大スターを起用して作った『Bombay Velvet(ボンベイ・ベルベット)』(2015)も、『Black Friday』以来のお気に入り俳優ナワーズッディーン・シッディーキーを主演に据えた『DEVIL デビル』(2016)も、話題にはなったものの高い評価は得られなかった。特に前者は、ボリウッド映画界への媚びや甘えが感じられ、「ボリウッドの異端者・鬼っ子」と評価していた私を失望させた。だが、『ザ・ブローラー/喧嘩屋』(2018)【2022年4月2日~5月31日配信】は、アヌラーグがまだまだ以前の鬼っ子魂を持っていることを証明してくれたのである。

2.『ザ・ブローラー/喧嘩屋』が描く地方の闇

本作の主たる舞台となったのは、UP州にある地方都市バレーリーと聖地バナーラスだ。バレーリーは近年、映画『バレーリーのバルフィ』(2017)でも知られるようになったが、ローカル色豊かな土地のようである。

本作では冒頭、夜のシーンで牛の姿が映り、その後男たちが牛の持ち主らしき男を襲って、「“牛を殺すつもりでした”と白状しろ」と迫り動画を撮ろうとする場面が出てくる。ここはインドの事情を知らない人にはわかりにくいが、インド政府が2017年5月に、家畜市場での牛の売買禁止令を出したことに基づくトラブルを示していると思われる。

以前から、牛を食用とすることはインドの各州で対応が分かれており、UP州では「牝牛は全面禁止、雄牛は認定証を持っている者なら処理できる」となっていたのだが、ヒンドゥー至上主義者たちが政府の決定を盾に食肉業者(イスラーム教徒が多い)を襲った、というシーンなのだろう。その後のシーンで、この時の襲撃者たちは、主人公シュラヴァンが所属するボクシングジムのメンバーだったことが判明する。かつてのボクシング王者で、地元の有力者であり、バラモン(最高位カースト)のバグワン・ダス・ミシュラが経営するジムである。

本作は、主人公シュラヴァンがボクシング選手としての栄光を目指す物語であると共に、バグワンの姪と相思相愛になりながら、バグワンの強硬な反対に遭って様々な妨害を受け、それでも愛を貫こうとする物語でもある。シュラヴァンに対するバグワンの頑なな嫌悪感には、下位カーストであるシュラヴァンへの差別意識や、自分にたてつく者への怒り、シュラヴァンのボクシングの才能に対する嫉妬、自分の庇護下にあると思っていた姪が男の存在ゆえに反抗することへの不快感等々、複雑な心理がないまぜになっているが、それが負のエネルギーとなって噴出する暴力はあまりにも凄まじい。シュラヴァンは下位カーストとは言ってもラージプート(戦士階層)なので、バラモンに次ぐクシャトリヤ階級なのだが、花嫁の方が高位カーストの結婚が嫌われることもあってか、バグワンの憤怒は収まらない。

バグワンと地方の警察や政治家とのコネクションも描かれているが、それにしても、これほどに高慢で傲慢な人物像の描写はまれである。シュラヴァンの新しいコーチとなるサンジャイを前にして、彼の出自が被差別カーストであることをバグワンが暴いていくシーンなども、見ているこちらが凍り付くような気分になる。ただ、いずれのシーンも、アヌラーグの脚本と演出のうまさにはうならされる。

もう一つ、アヌラーグの手腕に目を見張ったのは、ヒロインであるスナイナの人物造形である。耳は聞こえるのだが、音声を発する器官が欠如しているため、声が出せない。しかし手話で十分発話ができ、のちにはスマホのアプリも使って会話を成立させるスナイナ。聡明で向学心があり、表情は豊かで、非常にチャーミングだ。女性のキャラクターを強靱かつ魅力的な存在として描くのも、アヌラーグ作品の光る点である。

本作のあと、アヌラーグは人気スター3人を使って『心のままに』(2018)を撮っているが、残念ながら本作には及ばない。「UP州」と「ノンスター」が、アヌラーグ作品成功の必須アイテムなのだろうか。現在インドで大ヒット中のカンナダ語映画『K.G.F: Chapter2(コーラール金鉱 第二章)』なども、前作を見ると明らかに『血の抗争』の影響を受けていると思われるが、この先「抗争映画」以上のものが、アヌラーグの脚本と演出から生み出されることを期待したい。