1.至高のソング&ダンスシーン『ムトゥ 踊るマハラジャ』

目下配信中の『ムトゥ 踊るマハラジャ』(1995)【2021年12月12日~2022年1月10日配信】は、お楽しみいただいているだろうか。インド映画ファンならすでに一度はご覧になっていると思うが、今回はぜひ、ソング&ダンスシーンに焦点を当ててご覧いただきたい。すでに26年の年月が経っている『ムトゥ』だが、特に見事な構成の3曲――「菜食のツル」「クルヴァーリ村で」「ティッラーナー・ティッラーナー」は、何度見ても飽きない最高レベルのソング&ダンスシーンなのだ。

まず、ラジニカーント扮するムトゥが仕えるご主人様が、「お母さん、結婚を決めました」と言ったことによって始まる「菜食のツル」は、シャックリから歌へと入っていく。詳しいいきさつは本編を見てほしいが、この「ヒック、ヒック」のリズムが全編を彩るのである。さすがに凄腕作曲家のA.R.ラフマーンだけあって、見事に“シャックリズム“で歌が展開していき、それに伴う映像もまた素晴らしい。一瞬挿入されるクジャクやニワトリ、ハト、アヒルなどの姿は、当時「サブリミナル効果」と言われたもので、これと共に斜めに流れていく映像が見事な効果をもたらす。おまけに「菜食のツル」のシーンの長さは5分11秒なのに、カット数は何と145。何とも無謀な編集であるが、それが可能だった、当時のインド映画の力量にうならされる。

「クルヴァーリ村で」は、タミル・ナードゥ州から西側のケーララ州に迷い込んだムトゥとランガナーヤキの初キス直後の歌で、ケーララ州の名物である舞踊のカタカリやモーヒニ・アッタム、武術カラリパヤットゥ、象祭りの象の隊列などが登場する。女体ヴィーナまで出て来てドキッとしてしまうが、他の州を見るインド人のまなざしが感じ取れて面白い。冒頭のかわいい男子の歌声は、今や人気俳優兼作曲家兼プレイバックシンガーとなったG.V.プラカーシュ・クマールのものらしい。A.R.ラフマーンの甥なので、起用となったようだ。

そして「ティッラーナー・ティッラーナー」は、ムトゥと恋人ランガナーヤキが踊る、衣裳とセットが6色に変わるソング&ダンスシーンである。白(+金)→緑→青→黄→黒→赤と1日1色ずつ撮っていったそうで、セットも総入れ替えのため、編集すれば1分ぐらいのシーンでも丸1日優にかかったらしい。こんな贅沢なシーンと撮り方は、ソング&ダンスシーンのレガシーが失われつつある今のインド映画界では、もうお目にかかれないかも知れない。至高かついろんな情報が詰まったソング&ダンスシーン、ぜひもう一度、じっくりと見ていただければと思う。

2.達者な俳優が勢揃いの傑作『ルートケース』

『ルートケース』(2020)【2021年12月28日~2022年1月26日配信】は造語で、「ルートナー(ヒンディー語で”盗む、略奪する”)」と「ケース」を合体させた言葉だ。「ケース」は「スーツケース」からだが、2,000ルピー札(換算すると約3,000円だが、価値から言うと1万円かそれ以上)がぎっしりと詰まった赤いスーツケースを巡ってドタバタが展開する。全部で10カロール(“カロール”は1千万を表す)つまり1億ルピーで、元々は議員のパティル(ガジュラージ・ラーオ)から大臣に渡るべき裏金だったのだが、運搬役でヤクザのオマールがドジを踏み、某所に一時隠す羽目になってしまう。偶然その隠されたスーツケースを見つけたのが小心者の印刷機械工ナンダン(クナール・ケームー)で、その後、オマールと敵対するヤクザの親分バラ(ヴィジャイ・ラーズ)や、パティルが捜査を命じたコルテ警部(ランヴィール・ショーリー)などもからんで、話はややこしい展開になっていく…。

お金をだまし取るコンゲームのインド映画では、ニーラジ・パーンデー監督の『Special 26』(2013)という傑作があるが、本作もそれに匹敵する面白さだ。さらに赤いスーツケースをわが物にしたナンダンが、それを「ジョイ・バッグマン」と名付けて偏愛するなど、オタク要素がいろいろと出てくる。「ジョイ・バッグマン」は元のヒンディー語で言うと「アーナンド・ペーティーカル」で、「アーナンド」は「喜び」、「ペーティー」は「小箱、ケース」の意味、そして「~カル」はムンバイのあるマハーラーシュトラ州の姓によく登場する語尾だ。例えば、「サチン・テーンドゥルカル」(有名クリケット選手)、「ラター・マンゲーシュカル」(女性プレイバックシンガーの大御所)といった具合である。

さらに、ヤクザの親分バラは「ナショナル・ジオグラフィック」オタクで、「Nat Geo」と略されるらしく、「ナショジオ」という名訳が字幕に使われている。「ナショナル・ジオグラフィック」は古くからある雑誌だが、最近はテレビのチャンネルとしての方が有名で、動物など自然に関するドキュメンタリーを放送して多くのファンを掴んでいる。『ディル・ベチャーラ』(2020)【2021年11月29日~12月28日配信】でヒロインの父親が好んで見ていたのも、このチャンネルだった。で、バラ親分も、何かと言えば動物ネタでうんちくを傾けるのである。コルテ警部が事務所にしているのは「Book Bugs(本の虫)」という、どうやら事件の現場となったらしき本屋で、この本屋という設定がラスト近くでギャグに生きる。

監督のラージェーシュ・クリシャンは共同脚本も担当しており、本作が実質的な映画監督としてのデビューとなる。この1作で彼は注目を浴び、「フィルムフェア」誌賞の新人監督賞を獲得した。 主人公ナンダン役のクナール・ケームーは、日本では『インド・オブ・ザ・デッド』(2013)が公開されているが、顔を見知っている人はそう多くないと思う。

もともとは子役として活躍しており、アーミル・カーン主演作で達者な演技を見せたりしていた。大人になってからは、社会派の作品『Traffic Signal(信号)』(2007)の光る演技が印象に残るが、以後はコメディー映画がほとんどで、むしろサイフ・アリー・カーンの妹ソーハーの夫としての方が知られているかも知れない。しかし、本作の演技はなかなかのもので、他のクセ者俳優、ヴィジャイ・ラーズ、ランヴィール・ショーリー、ガジュラージ・ラーオと比べても遜色がない。脇役も含めた役者の見事なアンサンブルが光る、楽しい作品である。

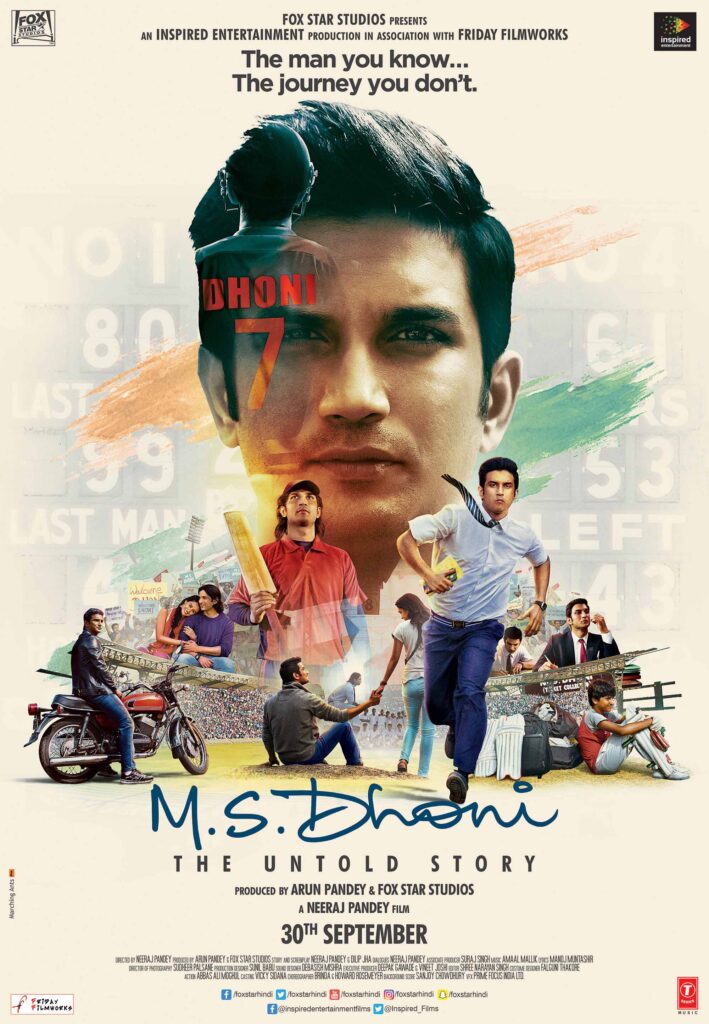

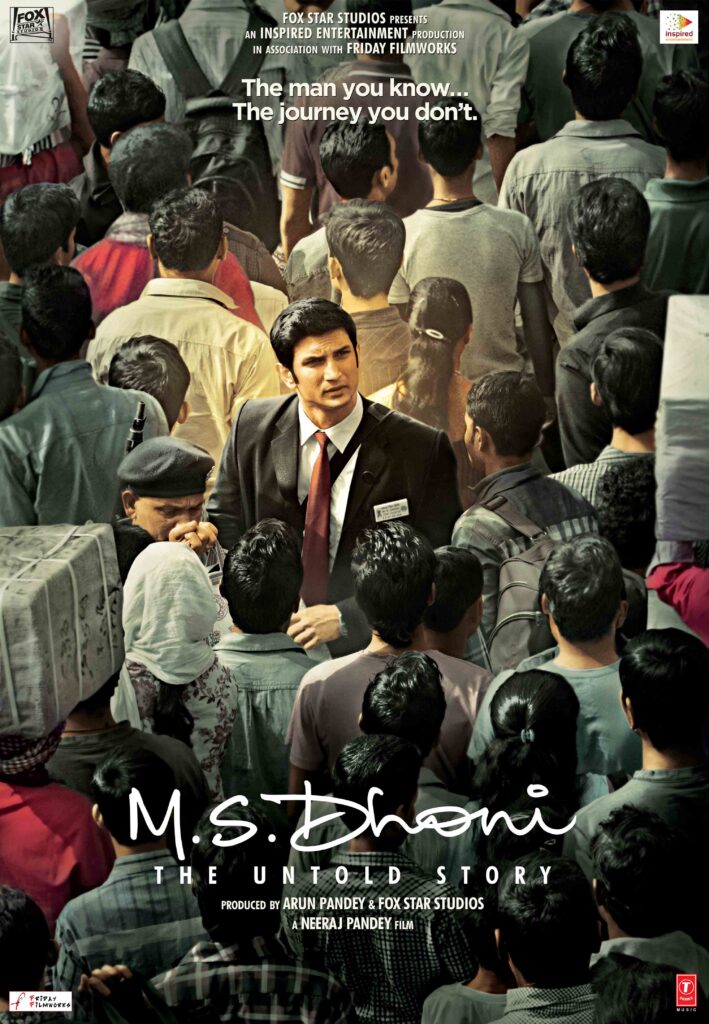

3.大ヒットしたクリケット映画『M.S.ドーニー』

日本での野球人気に勝るとも劣らない、いや、それ以上にインドの人々を熱狂させているのがクリケットである。イギリスのインド植民地化と共にもたらされたクリケットは、独立後ますます盛んになり、2008年にはプロリーグのインド・プレミア・リーグ(IPL)が誕生した。この時各地の大都市を本拠地にした7チームが生まれ、現在は1チーム加わって8チーム、さらに来年2チームが新たに誕生して、10チームになる予定だ。映画スターのシャー・ルク・カーンも、ジュヒー・チャーウラーの夫ジャイ・メーヘターと共にコルカタ・ナイト・ライダーズのオーナーとなっており、よく試合の場にも姿を見せる。

サッカーと同じくクリケットもワールドカップが4年に一度開かれており、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド等と共に南アジアの国々も参加している。優勝回数はオーストラリアが5回とダントツだが、インドも1983年と2011年に頂点を極めた。本作『M.S.ドーニー』【2022年1月13日~2月11日配信】の最初と最後の部分は、この2011年のワールドカップのシーンとなっており、主人公のM.S.ドーニーことマヘンドラ・シン・ドーニーが、キャプテンとしてチームを勝利に導く姿が描かれる。

本作は、マヘンドラという名前から愛称をマヒというM.S.ドーニーの誕生から、この2011年ワールドカップまでの足跡を上手にまとめ、彼の半生を辿った作品である。監督はニーラジ・パーンデーで、もちろん映画的脚色はあるようだがほとんどが事実に基づいており、当時の記録映像からも多くの部分が使われている。インドの人々は同時代的に彼の活躍を見てきたので、ああ、あの頃ドーニーは長髪だったとか、2006年のパキスタンでの試合では、ムシャラフ大統領が彼の活躍を誉めて長髪OKと言ったんだっけとか、それぞれのシーンが懐かしかったことだろう。パキスタンも1992年のワールドカップに優勝している強豪国の1つだが、この時に活躍したイムラーン・カーン選手は現在パキスタンの首相になっている。

主演のスシャント・シン・ラージプートは高校時代以降を演じているが、高校生の体格に合わせたCG処理にはちょっと違和感があるものの、その後はたくましい体で見事なプレーヤーぶりを見せてくれる。本作ではM.S.ドーニーの他に、サチン・テーンドゥルカルもチームメイトだったので名前と顔が出てくるが、もう1人、1983年のワールドカップ優勝時のキャプテン、カピル・デーウを加えた3人は、インドの三大有名クリケット選手と言ってもいいだろう。インド人のクリケット魂を燃えさせた本作は、2016年のボリウッド映画興収第4位というヒット作となった。試合シーンが少々わかりにくいかも知れないが、スシャント・シン・ラージプートを偲びながら、インドのクリケット映画を味わってみてほしい。