エドワード・ヤン、侯孝賢、アン・リー、蔡明亮らが旗手になり世界を席巻してきた台湾映画。その歴史の延長線上に、いつの間にか今現在の台湾映画の旗手の座を名実ともに手中にした感があるのが、『ゴッドスピード』【2021年12月17日~2022年1月15日配信】の監督、チョン・モンホン(鍾孟宏)だ。

1965年生まれ。商業長編劇映画監督デビューを果たしたのは、40代に入ってからの『停車』(08)によってと、かなりの遅咲きだ(それ以前にドキュメンタリーやCM等のディレクターとしては活躍していたが)。その後も、『4枚目の似顔絵』(10)、『失魂』(13)、『ゴッドスピード』(16)、『ひとつの太陽』(19)、『瀑布』(21)と、監督作を発表するペースはやや寡作に属する。しかし新作を発表するごとに内外での評価を集め、最近作の2本(『ひとつの太陽』『瀑布』)は、台湾を代表する映画賞、金馬奬において連続して長編劇映画部門の最優秀作品賞を受賞。また両作とも、米アカデミー賞の国際長編劇映画部門に台湾代表としてノミネートされた。

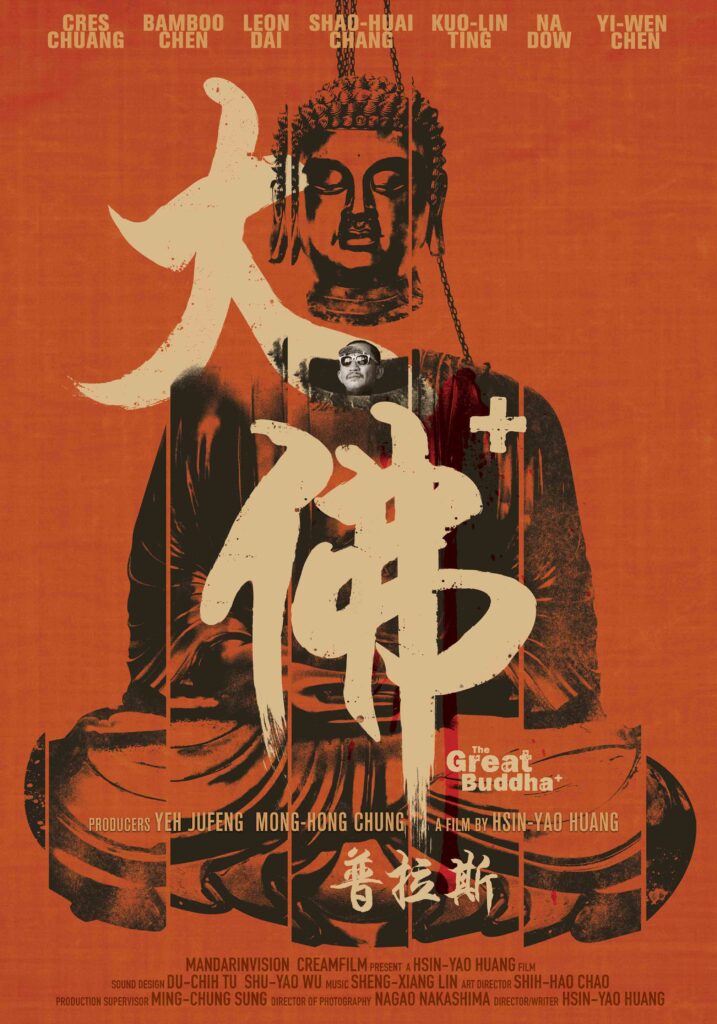

ちなみに2018年のアカデミー賞に台湾代表としてノミネートされた『大仏+』(17)【2022年1月6日~2月4日配信】も、チョン・モンホンが製作、撮影(中島長雄名義)を担当し、新人監督・黄信堯をデビューさせた作品(その関係もあって、キャスティングには『ゴッドスピード』と共通点が多い)。つまり過去4年間のアカデミー賞台湾代表ノミネート作の内、3作品はチョン・モンホンが製作(そして撮影も)した作品、内2作品は監督も務めた作品で占められたことになる。侯孝賢やアン・リーに当面、台湾映画監督としての活発な創作活動は見込めず、蔡明亮は劇場用商業長編映画とは別の方向への志向を強めるなか、チョン・モンホンこそが今日の台湾映画界を支える屋台骨であり、世界に今の台湾映画を代表する監督となったことは、間違いないだろう。

寡作ながらもコンスタントに新作を発表してきた彼だが、これまでの作品歴を振り返ると、暫定的に二つの時代に分けることができそうだ。そして『ゴッドスピード』こそは、その第一期の最終作であり、集大成と位置づけるにふさわしい。

第一期作品群の特徴としてまず言えるのは、ジャンル(とりわけB級のそれ)との戯れだ。明確に特定の一ジャンルに属する映画を、あるいはジャンル映画の定石通りのものを、作っているわけではない。けれど大衆的人気ジャンル映画でお馴染みの要素を様々に採り入れながら、最終的にはチョン・モンホンにしか作れない特異にして唯一無二の脱ジャンル的名作に仕上げてしまう。デビュー作の『停車』は、巻き込まれ型のドラマにしてサスペンス、コメディ、そして群像劇。『4枚目の似顔絵』は、ダークなサイコ・ドラマにしてミステリー、そして多少の犯罪もの要素を、孤独な子どものアイデンティティ探求物語にまぶした。そして『失魂』は、ミステリー、サスペンス・スリラー的なストーリーラインにしばしば怪奇、バイオレンスやホラー・ジャンルの風格を融合させた。

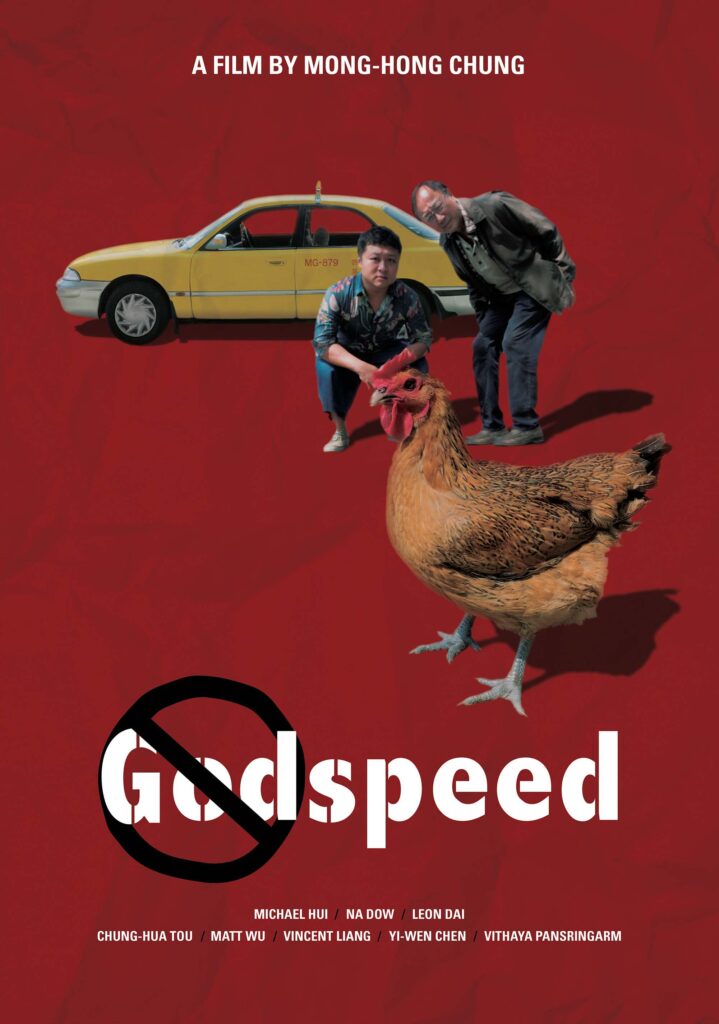

『ゴッドスピード』の場合、見る前にあらすじを読んだ観客は、まずこれが『停車』同様の巻き込まれ型ドラマであることに気付くだろう。と同時にギャング映画、犯罪サスペンス、ロード・ムービー、バディ・ムービーといったジャンルの映画をも想起する。実際、それらの要素は、映画の随所に顔を出す。しかしやはり、それらのどのジャンルの定型にも『ゴッドスピード』は収まらない。

ギャングたちが抗争し、悪事を繰り広げても、警察なり正義の味方なりは登場しない。主役級の役柄の誰が勝者で誰が敗者なのかの明確な定義もなく、結末部に至っても解決や決着がもたらされた感じがしない。こうした特質が、いくらジャンル映画の要素が満載でも、人口に膾炙したジャンル映画の一つには属さない要因となっている。

細かな描写がジャンルの定型を裏切り、時にユーモラスでさえある戯れに支配されていることも、その特質を強化する。たとえば人を刃物で殺すという切迫した場面で、敢えて斬られる側にヘルメットをかぶせ、ヘルメットごと頭部を斬ろうとするような描写。主人公の一人を運び屋として雇う黒社会の一員が電話で行き先を指示する際、まずは屋台で「ザーサイと肉のまぜそば」を食べるよう指定した後、サウナに30分入りそこでは食事はマズいからやめとけとアドバイスまでする、妙に現実的でありつつ物語の効率的な進行上はほとんどどうでもよい脱線……。

なかでも本作を異形のものとしているのは、主人公の横滑り現象とでも呼ぶべき、奇妙な構成だ。出演クレジットが、マイケル・ホイ、ナードウ(納豆)という順であること、そしてヤバいものを運ぶ彼ら二人の道中が物語の主旋律であることを認識した上で映画を見始めると、逆にいきなり開巻部で面食らわされても不思議はない。まず出てくるのは、彼ら二人のどちらでもない男。黒社会に属する彼には、モノローグのように聞こえる台詞まで与えられ、その回想シーンもすぐに登場する。回想する内容は、マイケル・ホイやナードウの演ずる役柄には直接関りのないことだ。

この導入は、物語上の一番の中心人物が彼であることを、通常なら意味する。しかしこの男が主人公であるかのように始まった映画は、やがてナードウ演ずる役を主人公のように中心的に描写し始め、その後彼がマイケル・ホイ演ずる香港出身のタクシー運転手と奇妙な出会い方をすることで、ようやく二人の道中が中心に躍り出る。そして結末部に近づくと、ついにクレジット順の通り、物語の一番の中心は実のところタクシー運転手の方だったのかと気付かされる描写が増え、さらなる横滑りを見せる。

タクシー運転手役に起用されたマイケル・ホイや彼に客として拾われるナードウ(彼は海外ではそれほど人気の存在ではないが、地元ではテレビでの活躍もあって誰もが知ってる人気タレントだ)をはじめ、第一期のチョン・モンホン作品には、台湾の作家主体型映画としては破格に豪華なスターが起用されているのも特徴だ。『停車』での張震、桂綸鎂、チャップマン・トーらの豪華共演。『4枚目の似顔絵』での中国スター、郝蕾。『失魂』でのジョセフ・チャンや香港の伝説的スター、ジミー・ウォングの共演。彼らは時に、主役でなくても起用される。そしてこれまでのイメージを一新する、演者としての新しい可能性を、そこで披露する。これも、人気ジャンルに対して戯れてみせたのと同様、チョン・モンホンが各スターの既成イメージ(よく知られたイメージ)に対して、意図的な戯れを仕掛けようとしてのことではあるまいか。

しかし『ゴッドスピード』を最後に、チョン・モンホンはスター性、人気度優先のキャスティングをやめ、むしろ演技力に定評はあってもスター性とは無縁だった役者を好んで起用するようになる。『ゴッドスピード』では脇役を演じていたチェン・イーウェン(陳以文)が、次の『ひとつの太陽』では堂々の主演に迎えられたのが、その象徴だ。彼は同作によって、金馬奬の最優秀主演男優賞にも輝くことになる。

同時に、やはり『ゴッドスピード』を最後に、彼は人気娯楽ジャンルとの戯れも控えるようになった。以後の時代は、堂々の「チョン・モンホン映画」として、その作家性、芸術性を全面に押し出した作風で特徴づけられる。それらが台湾映画界において年間の最高評価を連続的に獲得していることからして、監督としての彼は、今後も当面はその方向性で新作を作り続けることだろう。でも時には、『ゴッドスピード』までのようなB級感溢れる新作も、また作ってほしいと思う。