長らくタイを代表する映画監督として世界に知られてきたのは、『MEMORIA メモリア』のアピチャッポン・ウィーラセタクンだった。けれど昨今、新たなタイの才能として俄然注目すべき存在に浮上してきた俊英がいる。それが『フリーランス』(2015)【2022年1月26日~2月24日配信】のナワポン・タムロンラタナリットだ。

1970年生まれのアピチャッポン・ウィーラセタクンに対し、ナワポン・タムロンラタナリットは84年生まれと、一回りも二回りも若い。しかしまだ20代の2012年に撮った長編監督デビュー作『36のシーン』が、いきなり釜山国際映画祭のコンペ部門<ニュー・カレンツ>に入選。以来わずか10年にして、瞬く間にタイ映画シーンの最前線に躍り出た。

その点では「Asian Indies アジア映画の最前線」と名づけられたJAIHOの特集枠にて初めて紹介されるタイ映画人としてうってつけの彼だが、一方でその特集名称に含まれる”Indies”という言葉の解釈には、彼の作品の場合、若干の注釈が必要かもしれない。過去に本特集でプレミア公開され、その後「JAIHOの殿堂」枠入りも果たし常時配信が決定した『小公女』『アワ・ボディ』【共に2022年2月1日配信開始】がインディーズ映画であるというのと同じ意味では、『フリーランス』はインディーズ映画とは見なし難いからだ。

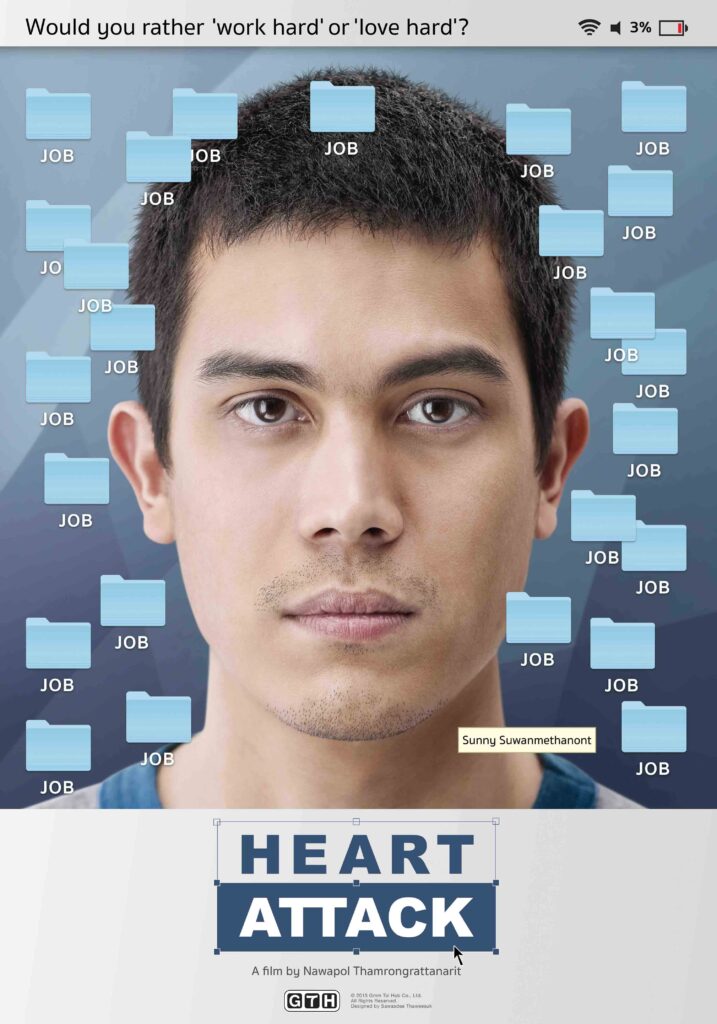

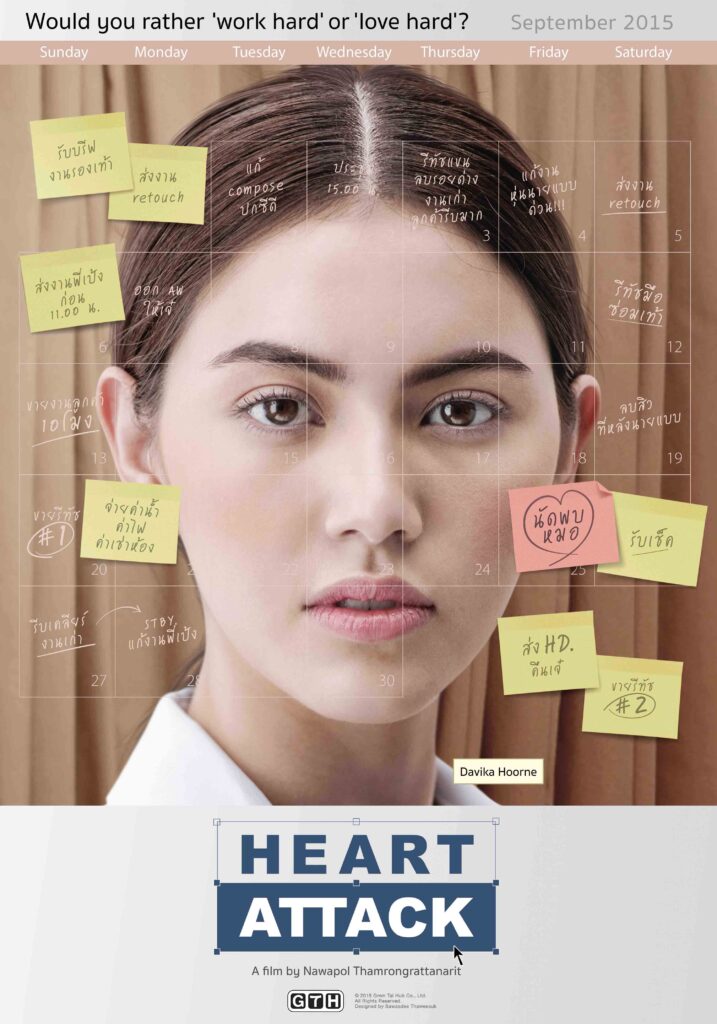

というのも、本作は現在のタイ映画界で最強の大手映画会社の座にあるGTH(現GDH559。単に「GDH」とも呼ばれる)が、全国津々浦々のシネコンで公開することを前提に製作した、正真正銘のメジャー映画だから。主役のフリーランス・グラフィックデザイナーを演じるサニー・スワンメーターノンも、蒼井そらと共演した『アイ・ファイン、サンキュー、ラブ・ユー』や後の『ハッピー・オールド・イヤー』(2019)等で知られる人気スター男優。彼が診察を受ける皮膚科の研修医を演じるタビカ・ホーンも、『愛しのゴースト』で国際的ブレイクを果たした人気スター女優だ。

ただGTHは、日本の邦画メジャー各社のような老舗大手企業とは、存在様態がかなり異なる。設立されたのは2003年と、わずか20年ほど前のこと。そしてタイ映画界トップの座につきGDHを名乗るようになった近年でも、年間の平均製作・公開本数は2~3本程度と、およそメジャー映画会社らしからぬ活動ぶりだ(ちなみに2022年2月現地公開の最新作『One for the Road』は、ウォン・カーウァイ(王家衛)率いるジェット・トーン・フィルムズと共同で製作され、王がプロデューサーを、『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』のナタウット・プーンピリヤが監督を務めている)。

だが、このメジャー映画会社らしからぬスローなペースと企画の厳選が、同社の作品のクオリティに対する信頼感を醸成したことは、間違いない。一般に観客は、映画の監督名や主演者名、あるいはジャンルによって、その映画を見に行くかどうか決めるものだが、今日のタイではGTH(GDH)の作品であるということが、人々に映画を見に行かせる大きな動機になっている。

また派手な仕掛けのアクション大作とか、スペクタクル大作の類には手を出そうとしないのも、同社の特徴だ。企画の多くは、比較的小規模な物語設定で、身近な親しみ深い場所、時代を舞台とする。『フリーランス』も、その典型に属する1本だ。監督の別を越えて共通して感じ取れるその日常感、そして繊細で親密さに満ちた独特な風格は、しばしば「フィール・グッド・ムービー」とも呼ばれてきた。体格はメジャー会社でありながら、メジャー企業特有の拡大志向には走らず、心には一貫してインディーズ・スピリットを宿し続けてきた会社と言うこともできるだろう。

そして監督のナワポン・タムロンラタナリットも、既成のインディーズかメジャーかという二分法を無化してきた監督だ。ここが、どんなに巨匠になろうとも古典的な意味においてインディーズ映画監督であり続けるアピチャッポン・ウィーラセタクンと、大きく異なる。

『36のシーン』で長編監督デビューした後、ツイッターの世界に材を取った第2作『マリー・イズ・ハッピー』(2013)、タイ・ニューウェイブ・シネマを勃興させる原点となった伝説的海賊版ビデオ屋の店長をめぐるドキュメンタリー『あの店長』(2014)を撮った頃までは、彼も古典的な意味におけるインディーズ映画監督の道を歩み続けるかに見えた。しかしそんな彼をそこでメジャーの世界に大抜擢したのが、当時のGTHだった。こうして生み出されたのが『フリーランス』である。だが、これでインディーズを卒業してメジャーの世界入りという道程は歩まなかったのが、ナワポン・タムロンラタナリットらしい。人の死をテーマにした次作『ダイ・トゥモロー』(2017)は、大手映画社の力は借りずに製作。つづく『BNK48:Girls Don’t Cry』(2018)は、人気アイドルグループにカメラを向けたドキュメンタリーで、GDHの手によって配給されたが、中身は『あの店長』そのままの禁欲的かつ斬新なインディーズ・スタイルを貫いた。そして、再びGDHと手を組んで完成した現時点での最新作が、『ハッピー・オールド・イヤー』だ。同作は、日本で初めて商業公開された彼の作品ともなった。

インディーズとメジャーを自在に行き来する監督。あるいは、インディーズ映画かメジャー映画かという既定の境界線を消失させた監督。そこにナワポン・タムロンラタナリットの独自性がある。その誰にも似ていない独自の道こそ、映画作家の生き方として真にインディペンデントであるということだろう。

初めてメジャー映画会社と組んだ作品となった『フリーランス』も、メジャー作品だからといって自己の作家性を犠牲にするようなことはなかった。というか、メジャーな座組であれマイナーな座組であれ、それと自己の作家性が相反関係にはないことに、彼の才能の真価がある。

ナワポン・タムロンラタナリットは、題材の見つけ方に関する天性の才覚の持ち主だ。作品解説や粗筋をよく読まないとどういう映画かわからないような作品は、彼のフィルモグラフィには存在しない。と同時に、選ばれた題材には、世代や性別、国境を越えて誰にとっても興味津々な吸引力が備わっている。休日も睡眠時間もなく働き続けるしかない”フリーランス”を題材に物語が語れるという閃きの、圧倒的なシンプルさ、アクチュアルさ、そして国境を越えた通用性。最新作『ハッピー・オールド・イヤー』が題材とした”片づけること(断捨離)”(これも現代人なら誰もが日々、強迫観念的にとらわれている感情だ)に至るまで、彼の作品にはまず題材選定の時点で、強度の作家性が宿っている。

もう一つ、彼の諸作品に通底し、製作規模の大小を問わずに自己の作家性を発揮できる重要なバックボーンとして、音響設計美学の確かさも挙げておく必要がある。どんな場面でどんな音楽を使うかという点だけでも、ナワポン・タムロンラタナリットならではの世界が感じられるのは、言うまでもない。けれどそれ以上に注意深く耳を澄ませてほしいのは、どんな局面で音楽や音を使わないか、だ。ドラマ上重要な局面で音楽や音の助けも盛大に借りた映画が多いなか、ナワポン・タムロンラタナリットは、重要な局面にこそむしろ静寂が必要であることを知っている。『フリーランス』でも、この静かさの配置が何よりも人を感動させる。シンプルで万人にとって興味深い題材と、音響設計。映画の骨格中の骨格を成すこの二つの領域で自身の作家性を発揮できるのであれば、なるほどメジャーかインディーズかの垣根など、彼にとってはどうでもいいことに違いない。